agnès gayraud

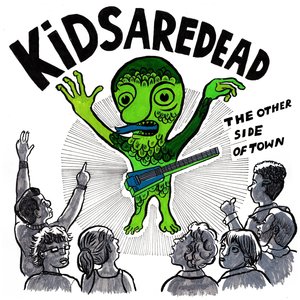

Kidsaredead : sur la colline

Par Agnès Gayraud aka La Féline

J’ai vu Kidsaredead aux Trois Baudets le 4 mars dernier. Nous étions une quarantaine de personnes, tous sagement assis sur les confortables banquettes rouges en contrebas de la scène où Vincent à la guitare et au chant, Cristián à la batterie et Mabit à la basse nous dominaient, en jouant plus fort et plus intense qu’on ne s’y sent habituellement autorisé dans l’écrin cosy de ce lieu. Et nous étions quarante – quelques sièges vides devant moi – à ne pouvoir s’empêcher de bouger la tête, les pieds, les genoux. Ça faisait vibrer toute la rangée des sièges. Il fallait faire gaffe, à tout moment l’ondulation pouvait prendre de l’amplitude. C’était presque un peu gênant pour ceux du bout qui jetaient des regards réprobateurs en direction des plus agités du centre. Et comme les rythmes de Kidsaredead ne sont pas des rythmes simples, et qu’ils changent souvent, chacun avait un peu son petit groove à lui : ça faisait des tensions contraires sur l’armature des fauteuils, d’avant en arrière, de droite et de gauche, et ça grinçait un peu. Il fallait se contrôler du coup, entre gens civilisés, écouter surtout avec les oreilles, et opter pour un pogo essentiellement intérieur.

À la vérité, nous aurions pu être quatre cents, quatre mille même, sans exagération, parce que ça jouait vraiment du tonnerre. D’explosions en explosions, de ravissement en ravissement, le show tenait ses promesses et amenait de nouvelles surprises. Je me suis laissée prendre dans ses montagnes russes, ses accélérations exaltées, et à chaque pic d’adrénaline, il y avait la voix mélodieuse de Vincent pour me recueillir ; cette voix puissante et juvénile qu’il sait voiler parfois avec une aisance déconcertante, et qui semble remonter de tout son corps depuis ses jambes mobiles et jusqu’à la pointe de ses cheveux, comme pré-amplifiée dans l’électricité de ses doigts arrimés à sa guitare – qui n’est déjà plus qu’une extension naturelle de sa silhouette ondulante.

HELLO KURT / Spectres

– Hello Kurt. Comment ça va ?

– Hum. Et toi ?

– Content que tu demandes. Fantastique.

– Ah. Pourquoi ça ?

– Je pense que j’ai joui dans un spectre la nuit dernière. J’en transpire à l’évoquer.

CHRONIQUES : LA FELINE PRESENTE

LOU REED / « Kicks » (1975)

La pose et la voix qui tremble

Longtemps je n’ai pas trop aimé Lou Reed. Je ne parle pas de la silhouette flétrie qu’il est devenu, à mi-chemin entre la momie et l’insecte. Je parle du Lou Reed de toujours, celui du Velvet et de l’album Berlin, de ces photos noir et blanc contrastées à bloc, devenues des modèles d’élégance arty ; du Lou Reed à qui Lester Bangs était prêt à faire des tas de cochonneries en échange d’une toute petite interview. C’est cette image de légende, si parfaite et codifiée, qui m’a longtemps retenue de l’écouter vraiment : lunettes noires vissées sur un visage de statue romaine, l’absence de sourire gravée dans le marbre, l’air supérieur et blasé, le tough & skinny guy fascinait trop pour me toucher. Alors même que Lou Reed est un des types les plus lettrés de l’histoire du rock, qui a écrit des textes d’une profondeur inouïe, alors même que son répertoire fourmille de chansons déchirantes, que son histoire est déchirante – la séance d’électrochocs à treize ans – c’est toujours à lui que je pense quand je me rappelle ce fait qui n’a rien d’un scoop : dans le rock, l’attitude est plus importante que les chansons. Son attitude était tellement forte, tellement arrogante, qu’elle a été cent fois reprise, jusqu’à confiner à la pose. Une façon d’être qui s’est figée et qui ne dit plus vraiment qu’on est un rebelle, mais que c’est sexy d’être rebelle ; loin de toute fragilité, de tout faux pas, on y puise une façon de se fringuer et de toiser le photographe, qui confère à n’importe qui une panoplie de mec « cool » aisément identifiable. Je reconnais que l’image est belle, fascinante, et elle fut sans doute parfaitement juste pour incarner ce que Reed avait à incarner. Mais pour tout un tas de raisons confuses, je lui préfère celle de Cale, moins maîtrisée, plus incertaine.

Ce que j’aime en revanche chez Lou Reed, c’est sa voix. Nasillarde, hautaine, un brin monocorde, elle ressemble bien à l’image évoquée plus haut. Seulement voilà, quand il chante, Lou a la voix qui tremble. Séquelle d’électrochocs et de speed, ou regain de pathos incontrôlé ? Elle me bouleverse sur « Perfect Day », « Lady Day » ou « Sword Of Damoclès », cette chanson tardive (sur l’album Magic and Loss, 1991), composée pour son ami Doc Pomus, alors en phase terminale. Mais c’est dans le morceau « Kicks » (Coney Island Baby, 1975) que je l’ai entendu me livrer sa leçon la plus nihiliste, précisément à propos de la pose. « Hey man what’s your style ? », répète la voix qui circule de long en large dans une pièce enfumée, remplie de gens qui se la donnent en buvant du whisky et en revenant des toilettes le nez irrité. On les entend qui gueulent un peu, mais déjà loin, très loin, sur le lit d’un riff de guitare bluesy moite, répété en boucle comme sur un disque rayé que les gars sont trop défoncés pour aller changer de face. Un jeu de cymbales omniprésent fait chorus avec les fréquences de voix dans un nuage sonore gris électrique. Dans cette fumée qui pique la peau, la voix de Reed redemande : « Hey man what’s your style ? / How you get your kicks for living? ». Le ton est blasé, c’est l’ennui. Mais un événement a émoustillé la faune avachie qui se tient là dans le vague espoir de trouver un motif d’excitation. On en parle dans les journaux : un mec en a tué un autre, apparemment, d’un coup de couteau, on a vu couler du sang. « When the blood comma’ down his neck…/ Don’t you know it was better than sex, now, now, now / It was way better than getting mean / ’cause it was, the final thing to do, now / Get somebody to come on to you […] And then you kill ’em, yeah / You kill ’em, now, now, cause I need kicks » Kicks: le pied ! Mieux que tout ce que promet le rock’n’roll, en somme : quelque chose de vraiment excitant, de vraiment réel. Mieux que la plus radicale, la plus méchante des attitudes. « Hey man what’s your style ? » : la question reste sans réponse, c’est le monologue d’un esthète déguisé en voyou, l’ode au meurtrier d’un snob en manque de vérité, de vrai chair, d’adrénaline et de sang. Et la voix monocorde se met à bégayer de plus belle, comme pour dominer son habituel tremblement : « I need, need, need, need, need, need, need some kicks / Yeah, need, need, need, need, need, need, need some kicks / Oh, give it now, kicks / Yeah, need some kicks / Yeah, need some k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k, kicks. » Et en trois phrases, j’entends tout : l’ennui, la morgue et l’impuissance. La sacro-sainte attitude qui se retourne en incantation enragée et en désespoir. Cette fois, Lou, je te crois.

par Agnès Gayraud

CHRONIQUES : LA FELINE PRESENTE

ANNE SYLVESTRE / 40 Ans De Chansons (compilation, 1999)

Quand on compose en France et qu’on a bon goût, on cite l’influence de Serge Gainsbourg dont le nom commence à s’user à force de passer dans toute les bouches. De la même génération, on cite Christophe, un peu plus ces derniers temps. On a raison. Un peu Brigitte Fontaine, le premier Polnareff, du bout des lèvres (et pourtant que de superbes chansons, de « Sous Quelle Étoile Suis-Je Né ? » à « Michael » !). Beaucoup plus rarement en revanche – peut-être parce que les ponts avec la pop anglo-saxonnes sont clairement plus ténus chez elle – entend-on citer la remarquable Anne Sylvestre.

CHRONIQUES : LA FELINE PRESENTE

ELECTRELANE / No Shouts No Calls (2007)

C’est le quatrième et dernier album de ce groupe anglais, exclusivement féminin (Verity Susman, Ros Murray, Emma Gaze et Mia Clarke) qui lutta dix ans pour se faire entendre, et fit son chef-d’œuvre un an avant de décider qu’il était temps d’en finir. Un album la mort dans l’âme donc, mais quelle âme justement. Enregistré en 2006 à Berlin, il évoque davantage les murs historiés de cette ville à strates, à vastes voies et à hauts murs qu’une paisible navigation. On l’écoute d’une traite, comme une seule et unique piste, un stream of consciousness à la fois pudique et collectif, qui s’engouffre discrètement dans les rues de la ville, et en vous, jusqu’à vous submerger. Mais sur les autoroutes sonores de la section rythmique qui fait toujours non, le soleil perce les nuages. Les guitares de Mia et la voix de Verity rappellent une promesse oubliée. Les mélodies pop sans sucre et sans miel de « In Berlin », « Five », « The Lighthouse » viennent caresser vos joues glacées, fouettées par le vent. Il se peut alors que vos yeux pleurent, car ces chants sous leurs dehors rugueux puisent au fond de la mélancolie elle-même. Beaux comme la tristesse, le béton ou l’asphalte, ils ont l’incomparable éclat du gris.

par Agnès Gayraud

La Féline

Agnès, tu me disais récemment que certaines personnes ne savaient pas placer La Féline dans une catégorie — musique indé ou variété. Pour toi, le fait qu’il puisse y avoir hésitation sur la nature de votre musique, c’est plutôt insultant, ou au contraire plutôt flatteur ?

Agnès Gayraud : C’est un faux diagnostic. C’est comme si ce genre de découpage était encore pertinent aujourd’hui, alors qu’on voit bien qu’il y a plein de groupes influencés par une esthétique indé qui sont devenus « mainstream ». Comme dans le folk en ce moment ou dans le rock des années 80. Quand on nous dit ça, je trouve que ce sont des gens qui ne voient pas que l’époque se prête aussi à ça, c’est-à-dire qu’on peut faire quelque chose qui soit à la fois grand public et exigeant. De plus en plus exigeant, d’ailleurs, parce que le public connaît plus de musique, notamment grâce aux téléchargements sur Internet : on peut écouter à volonté des morceaux vieux de quarante ans ! C’est cet affinement des goûts « populaires » qui fait qu’on peut prétendre faire de la musique grand public sans que ce soit insultant. Quand on fait de la pop, on recherche bien sûr quelque chose d’immédiat. Mais en effet, on est aussi un groupe intransigeant. Il y a en nous ces deux côtés, qui entrent parfois en contradiction, mais je pense que ça appartient à l’époque. On est fier de la représenter.

La Féline

J’ai toujours été mauvais pour classer les musiques dans les genres. Il y a pourtant des spécialistes de l’exercice, des gens qui identifieront dès la cinquième mesure un anarcho-punk racé aux accents new wave ou sauront démasquer même dans le noir un subtil garage rock psychédélique. Sans doute parce que je suis mauvais à ça, je me méfie de ces connaisseurs ; ils me rappellent trop ces gens impossibles qui viennent vous déranger au bar pendant un changement de set et glissent à votre oreille avec un petit haussement de sourcil érudit : « étonnante cette indie pop new age à tendance post punk ». Ils aiment tellement emprisonner les sons dans des mots.

Devant la Féline, les pros de la mise en cage sont désemparés. « Folk ambivalente » disent-il, le regard sombre, quand on les pousse à bout sur leur terrain favori. Qu’il est vexant pour un expert d’être tenu en échec à domicile… Car les panthères n’aiment pas les zoos ; et la Féline c’est d’abord des images, plein d’images. Des images subjectives, suggestives, des bizarres projectiles de lumière lancés comme des balises dans la grisaille du quotidien, qui dévoilent sur son sol dur et las des fêlures ouvertes comme d’inquiétants sourires, d’inquiétants soupirs, d’inquiétants souvenirs. Ils s’amusent à nous faire peur et leurs rêveries résonnent au petit matin comme des prémonitions.